こんにちは。千葉県市川市にある歯医者「本八幡駅前ミツル歯科」です。

歯周病は、単なる歯ぐきの病気だと思っている方も多いかもしれません。

しかし、放置すると噛む機能を損なうだけでなく、全身の健康に影響を及ぼすことも考えられます。歯周病は放っておいても自然治癒することはありませんので、異変に気づいた時点ですみやかに歯科医院を受診することが大切です。

本記事では、歯周病のメカニズムや症状、歯周病が引き起こす病気、予防法などについて解説します。

歯周病とは

歯周病とは、どのような病気なのでしょうか。ここでは、発症のメカニズムや進行段階ごとの症状などについて解説します。

発症のメカニズム

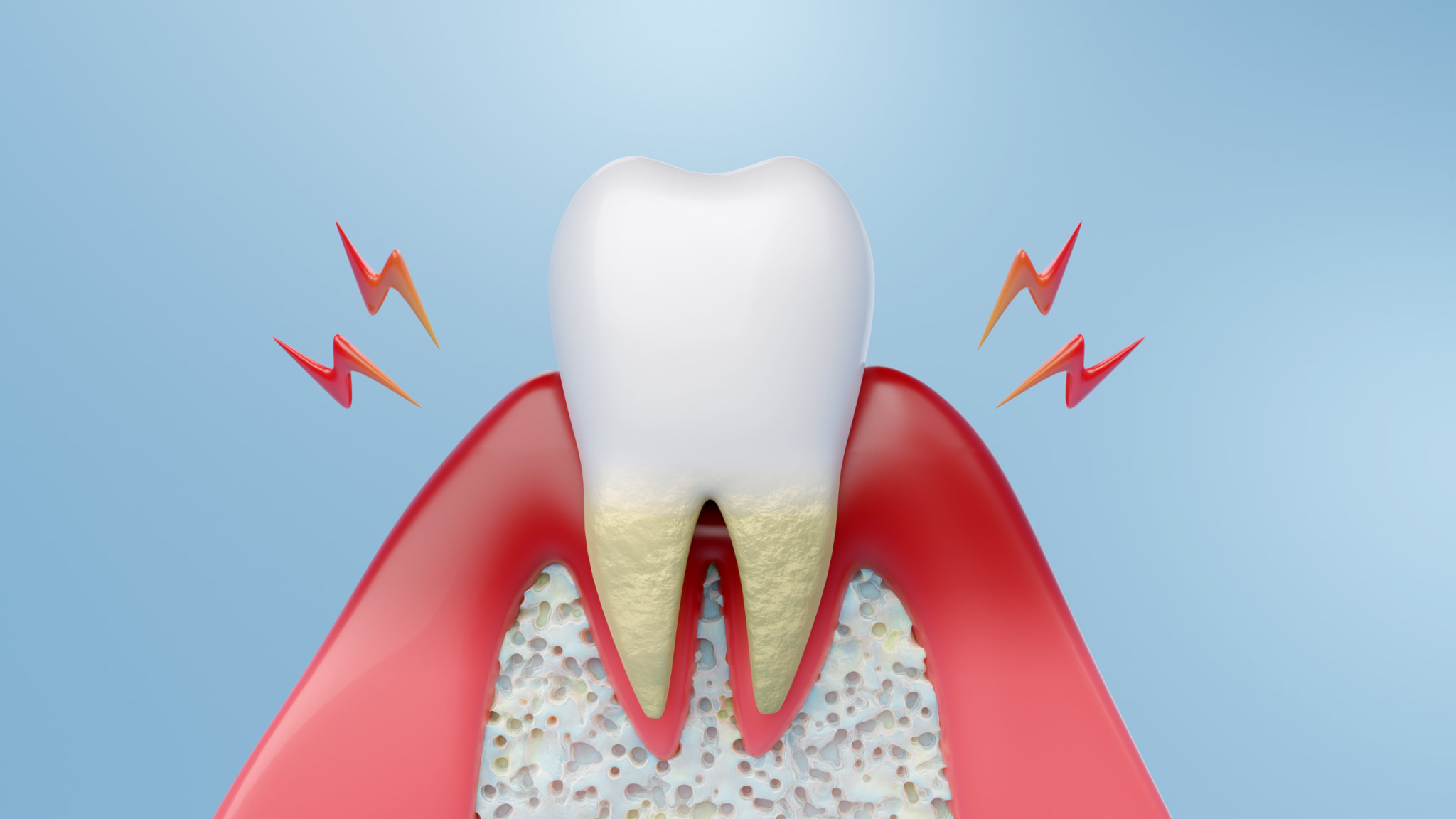

歯周病は、歯と歯ぐきのすき間にある歯周ポケットに蓄積した細菌によって引き起こされる炎症性の疾患です。

発症の原因となるのは、歯垢(プラーク)に含まれる細菌で、代表的なものにポルフィロモナス・ジンジバリス菌が挙げられます。不衛生な口腔環境によってプラークが蓄積し、細菌が繁殖すると、歯周病が引き起こされます。

歯周病は単なる歯ぐきの病気だと思っている方も多いかもしれませんが、放置すると顎の骨が溶かされたり、全身の病気を引き起こしたりすることも考えられます。

進行段階ごとの症状

健康な歯と歯ぐきの間には、1〜2mm程度のすき間があります。

しかし、プラークが蓄積した状態を放っておくと次第に歯周ポケットが深くなり、周囲にダメージが広がっていきます。以下では、進行段階ごとの症状について解説します。

歯肉炎

歯ぐきにのみ炎症が起きている状態を歯肉炎といい、この状態の歯周ポケットの深さは2〜3mm程度です。歯肉炎はブラッシングが不十分な子どもや若い方に起こることが多い傾向にあります。

歯ぐきが赤く腫れたりブラッシングの際に出血したりすることもありますが、症状に気付かない方も多くいらっしゃいます。

軽度の歯周炎

歯肉炎を放っておくと歯ぐきの炎症がひどくなり、原因菌が歯周組織に侵入していきます。軽度の歯周炎になると、歯周ポケットの深さは3〜5mm程度になり、歯槽骨や歯根膜などの周辺組織が破壊され始めます。

この状態になると、歯ぐきの腫れや出血がみられるようになるでしょう。また、歯ぐきが下がり始めるため、冷たいものを口にしたときにしみるなど知覚過敏の症状が引き起こされることも考えられます。

中等度の歯周炎

炎症がさらに進み、歯周ポケットの深さが4〜7mm程度まで達すると、中等度の歯周炎と診断されます。

この段階になると、歯槽骨は半分程度まで破壊され、歯がグラグラするようになるでしょう。また、歯ぐきの色が赤黒く変色したり歯ぐきが下がって歯が長く見えたりすることもあります。そのほかにも、膿が出たり口臭が強くなったと感じたりすることも考えられます。

歯科医院を受診する患者さんのなかには、中等度まで進行した段階で初めて症状に気付いたという方も多くいらっしゃいます。

重度の歯周炎

重度の歯周炎になると、歯周ポケットの深さは6mm以上となり、歯槽骨の半分以上が破壊された状態となります。

歯ぐきは大幅に下がり歯がグラグラになるため、食べ物をしっかりと噛むことが難しくなるでしょう。また、深くなった歯周ポケットの中に膿が溜まって歯ぐきが腫れ、激しい痛みを伴うこともあります。最悪の場合には、歯が自然に抜け落ちることも考えられます。

歯周病が引き起こす病気

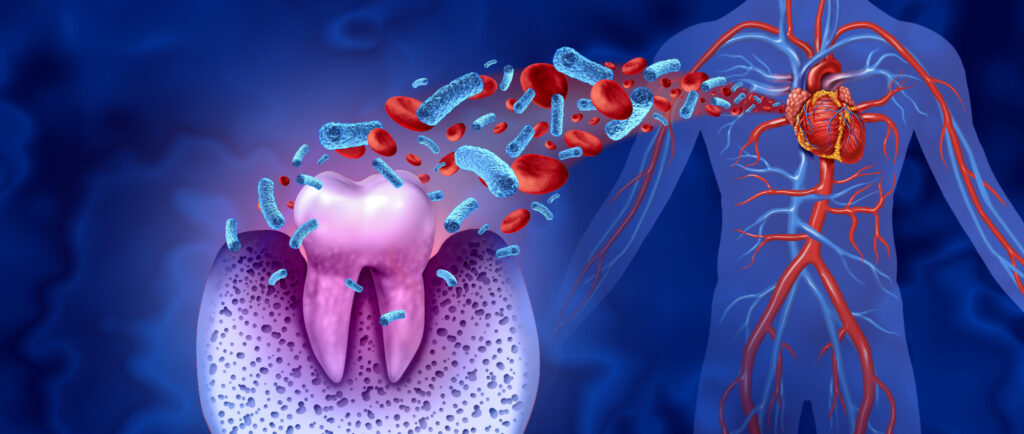

歯周病によってダメージが広がれば、噛む機能が失われるだけでなく、全身の病気を引き起こすリスクも高くなります。ここからは、歯周病が引き起こす病気について解説します。

糖尿病

歯周病は糖尿病の合併症のひとつといわれていますが、歯周病が糖尿病を悪化させる原因となることもわかっています。まず、糖尿病を患っていると末梢血管まで酸素や栄養が行き渡らず、歯周病が悪化しやすくなります。

その一方で、歯周病によって産生される炎症性の物質が血液中に入るとインスリンの働きが阻害され、糖尿病が悪化しやすくなるのです。このように歯周病と糖尿病は、相互に負の作用をもたらします。

脳梗塞や心疾患

歯周病が進行すると、原因菌や炎症性物質が血液に侵入して流れていきます。これにより、血栓が形成されて血管が狭くなったり詰まったりする可能性が考えられます。その結果、心筋梗塞や脳梗塞などが引き起こされるリスクが高まります。

誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎とは、食べ物や飲み物、唾液などが誤って気管に入ることにより引き起こされる肺炎のことです。歯周病菌が増殖し、誤って気管に入り込むと、誤嚥性肺炎を引き起こすことがあるのです。誤嚥性肺炎は、ときに命に関わることもあります。

認知症

歯周病によって動脈硬化が引き起こされると、脳血管性認知症の原因となる可能性があります。なお、口腔環境の悪化により歯が抜けている本数が多い方ほど、認知症を発症するリスクが高いといわれています。

骨粗しょう症

骨粗しょう症の方はそうでない方と比較して、歯を支えている骨の骨吸収が早く、歯周病の進行が早いといわれています。また、歯周病によって噛む機能が低下すれば、栄養状態の悪化を招くことも考えられるでしょう。その結果、骨密度が低下して骨粗しょう症が悪化しやすくなります。

低体重児出産や早産

妊娠中の方が歯周病を患っている場合、出産や胎児の発育にも影響を及ぼすことがあります。歯周病によって歯ぐきの炎症が強くなると、炎症性物質が血液に侵入して子宮の収縮を促します。その結果、早産や低体重児出産などのリスクが高まるのです。

なお、妊娠中はホルモンバランスの変化やつわりによる口腔ケアのしにくさなどから歯周病を発症しやすくなるため注意しましょう。

歯周病を予防する方法

歯周病は放っておいても自然に治ることはありませんので、悪化する前に予防することが大切です。最後に、歯周病を予防する方法についてご紹介します。

丁寧なブラッシングを心がける

歯周病を予防するためには、丁寧なブラッシングを心がけ、口腔内を清潔な状態に保つことが大切です。

プラークは歯周ポケットに蓄積しやすいため、歯ブラシを歯と歯ぐきの境目に45度の角度で当てて細かく動かすとよいでしょう。このとき、歯ぐきを傷つけないように優しく磨くことを意識してみてください。

歯と歯のすき間など歯ブラシが行き届きにくい箇所には、デンタルフロスや歯間ブラシを使用すると歯周病予防に効果的です。

禁煙する

タバコに含まれるニコチンには毛細血管を収縮させる作用があるため、歯ぐきの血流を悪化させます。実際に、喫煙者はそうでない方に比べて、歯周病にかかりやすく、進行が早いといわれています。歯ぐきの健康を良好に保つためにも喫煙することが望ましいでしょう。

定期的に歯のクリーニングを受ける

歯周病を予防するためには、定期的に歯のクリーニングを受けることも重要です。普段の歯磨きで丁寧に磨いているつもりでも、すべての汚れを取り除くことは難しいでしょう。特に、蓄積した歯垢が硬い歯石となった場合は、普段のブラッシングで取り除くことはできません。

その点、歯科医院では専用の器具や機械を使用して、隅々まで汚れを除去することが可能です。定期受診は虫歯や歯周病の予防はもちろん、早期発見にもつながります。そのため、3ヵ月に1回程度の頻度で受診しておくと安心です。

まとめ

歯周病の初期段階では自覚症状がほとんどみられないため、気付かないまま悪化するケースが多い傾向にあります。なかには、出血や歯ぐきの腫れを認識していても「そのうち治るだろう」と放置する患者さんもいらっしゃいます。

しかし、歯周病は放置していても自然治癒することはありません。重症化すると、歯を支えている骨が溶かされ、最悪の場合は抜け落ちることも考えられます。また、歯周病は単なる歯ぐきの病気というわけではなく、全身の健康に影響を及ぼす可能性もあるのです。

そのため、早期発見・早期治療が非常に重要です。奥歯や歯と歯の間など、目視では確認しにくい部分に病変が見られることもありますので、まずは歯科医院でチェックを受けましょう。歯周病の症状にお悩みの方は、千葉県市川市にある歯医者「本八幡駅前ミツル歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、虫歯や歯周病治療だけでなく、小児歯科や矯正歯科、ホワイトニング、マタニティ歯科などさまざまな診療に力を入れております。ホームページはこちら、WEB予約も受け付けておりますので、ぜひご活用ください。